海際のテランスケープ

修士一年 ハイパースクールTA課題

機能:小学校

敷地:東京都中央区豊海

規模:12000㎡

共同設計者:長谷川結以

海に囲まれ、対岸に東京を見る人工の大地。

宅地開発と人口の変遷により、次第に内陸へと変わっていく海際の突端。

そこに、子供達が海を臨み、空を仰ぐための地形を作り、風景から学び、育つための学校を設計した。

東京の海は、堆積するごみとそれによってできる人口の島により、日々更新されていく。

そこにできる大地には地形がなく平坦である。

湾岸の更新により本来海の突端だった島々は、どんどん内陸化していく。

内陸化の変遷として晴海、豊海、勝どき、月島の四島に注目すると、

選手村により刷新され、まだ人のいない晴海

高層マンションと倉庫が混在しながらも、住民が根付いてきた豊海

もはや内陸と変わらない街並みの広がる勝どきと月島

そして晴海から勝どき月島へとかわっていくちょうどあいだ、豊海。

内陸化が進み、海が遠ざかり、空が狭まっていきながら、

住民の増えるこの豊海という島で、子供たちはどんな風景を見て育つのだろうか?

豊海は、もともとの倉庫街と開発によるマンション街で構成され、ちょうどその境に区立豊海小学校と公園がある。

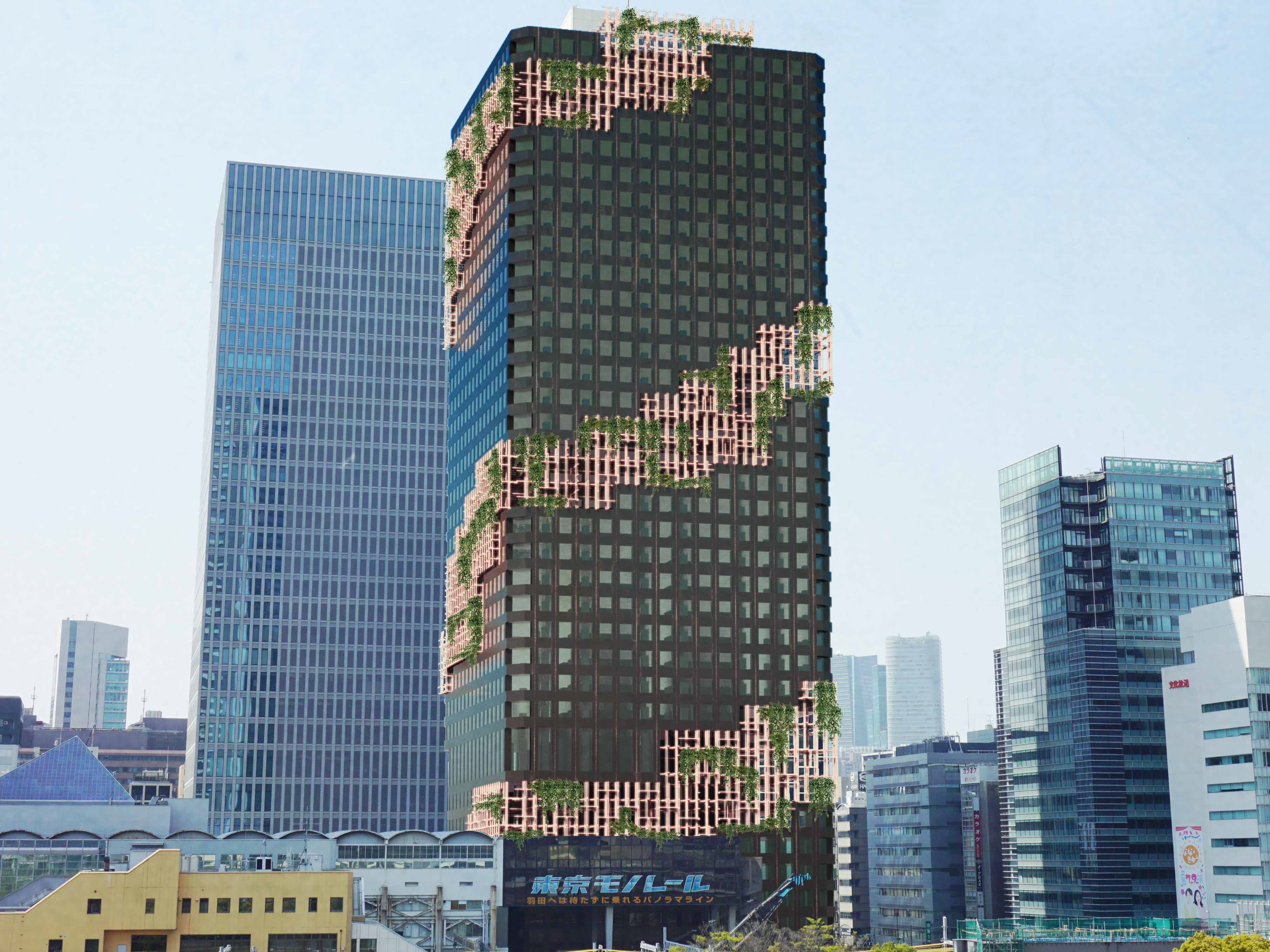

タワーマンション群、倉庫のボリューム、隣の島にかかる橋、埠頭に浮かぶ船、遠くに見えるレインボーブリッジ。

子供たちはこういったものを日々目にしながらも、島の限られた公園と校庭の中のみを遊び場としている。

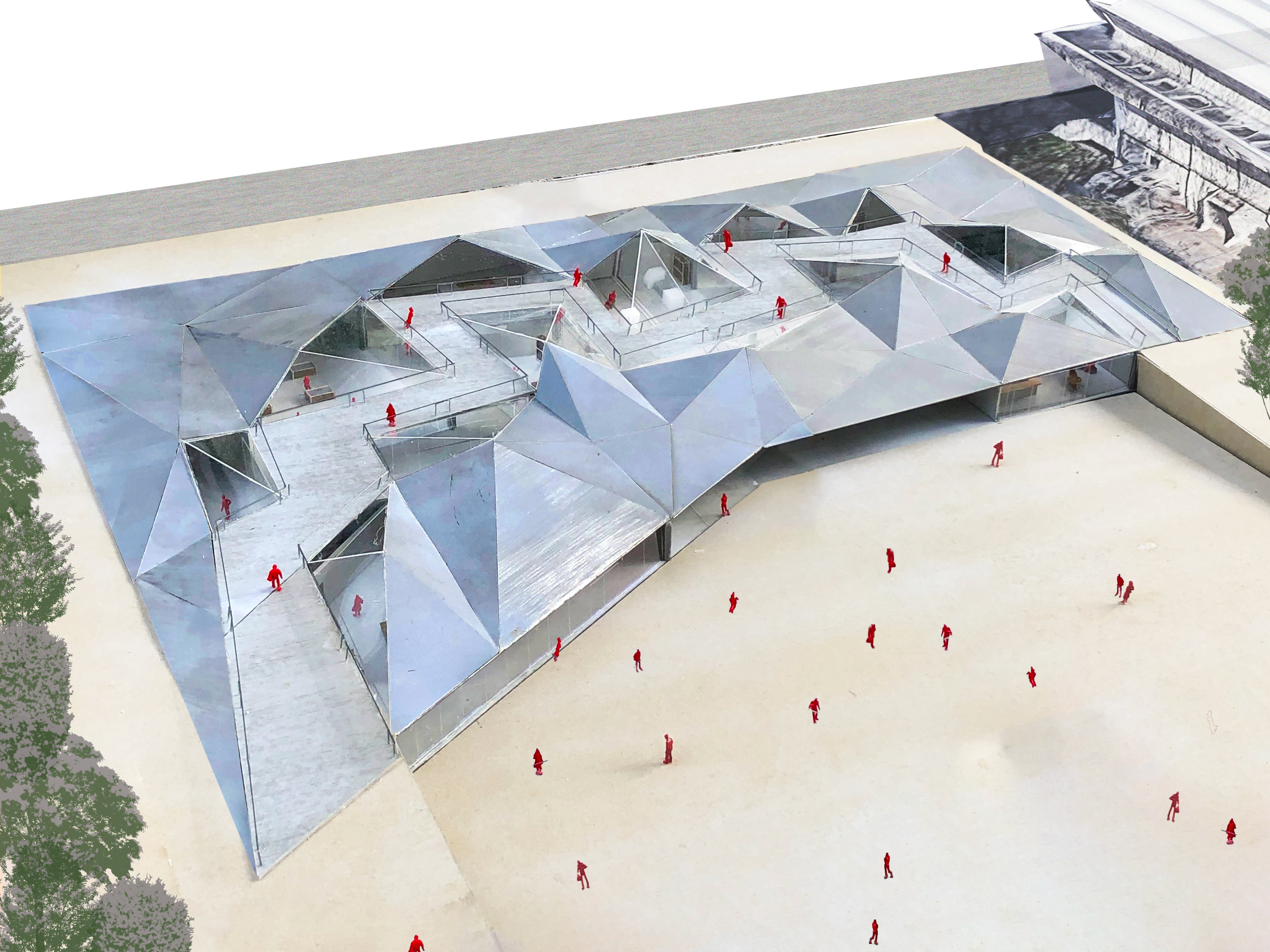

これらの風景の断片をカタチとして取り込み、遠ざかる海を臨み狭まる空を仰ぐための地形を作り、学び舎とする。

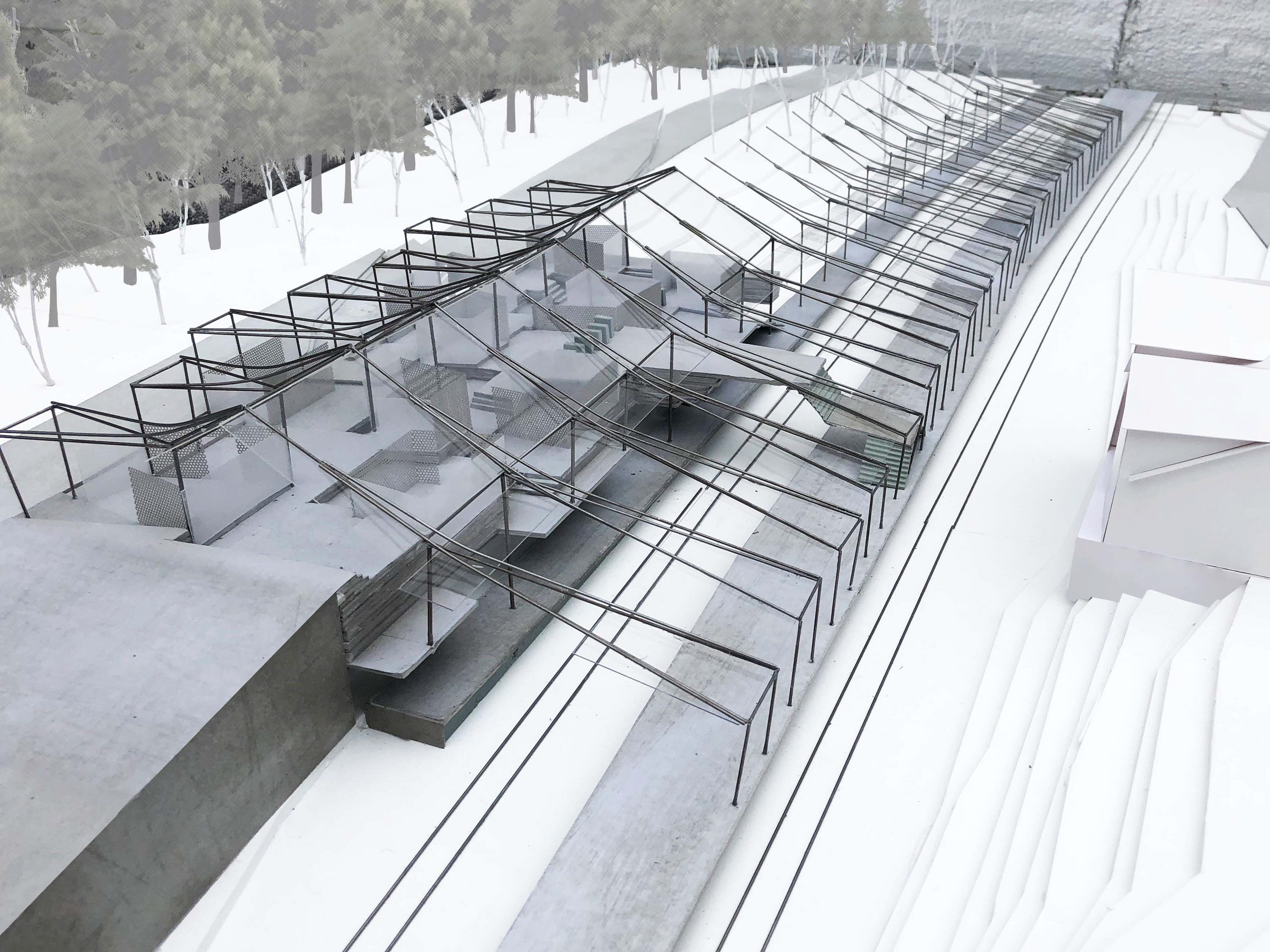

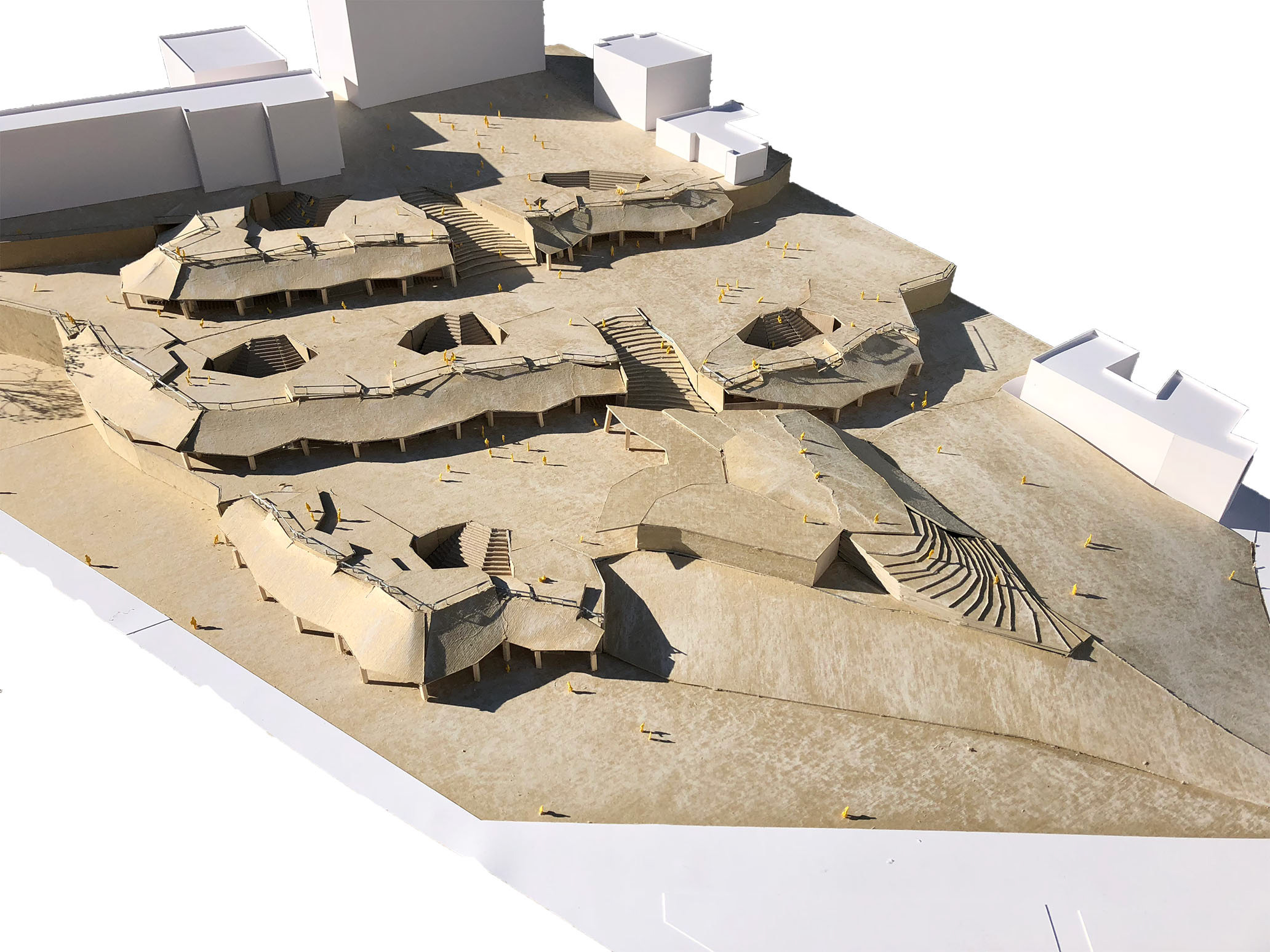

敷地中心に広場を設け、そこから隆起するように地形の大屋根が学び舎を覆っていく。

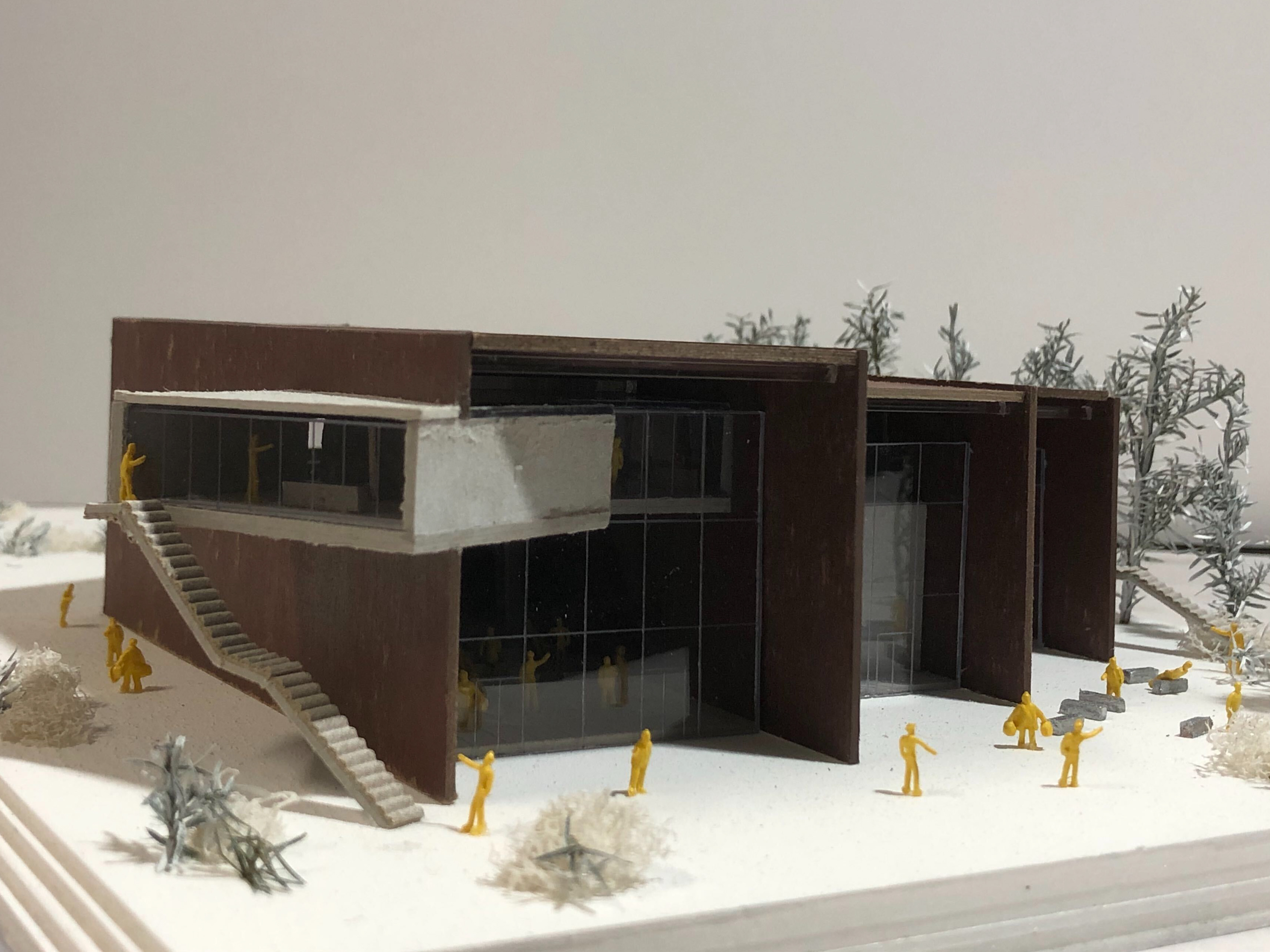

地形の角は塔としてめくれ上り、一部が時に橋となり船の甲板となりランドスケープと接続する。

子供たちは地形を上がり塔を登っていくことで、倉庫街を越えて海を臨むことができる。

地形の下では支える柱が根となり、その間に自由な学びの空間が広がっている。

十字の柱に合わせた家具と組み合わさることで、開いたり閉じたり自在に変化する教室となる。

子供が成長し島の人口が変われば、教室だった柱の空間は徐々に地域に開かれ別の用途へと姿を変えていく。

海際のテランスケープは、人口の島で子供たちが遊び、眺め、学ぶための大地として広がっていく。