越境する食卓

学部四年 卒業計画

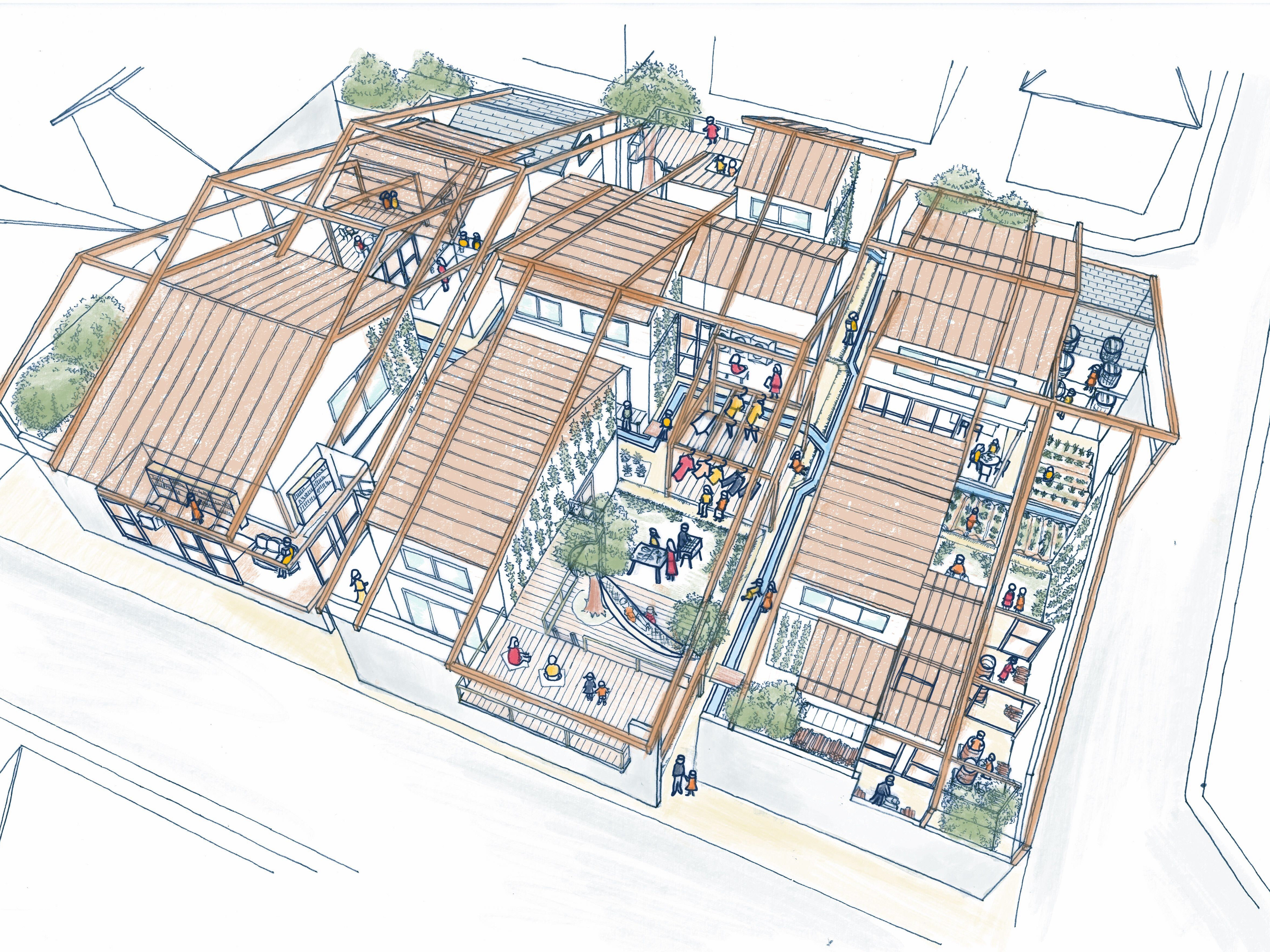

機能:市場+集合住宅

敷地:東京都新宿区富久町

規模:4200㎡

共同設計者:有賀幹人、山本怜

都市のウラ側、鉄道網のあいだに「狭間」を見出し、新しい人口が住み着き賑わっていく余地があると考えた。

そこに異文化が交わる共同体を描き、道と地形を内包した食の市場と仮住まいを設計した。

今日、都市開発やマンションポエムなどで「駅近」であることの快適さ・便利さがしきりに謳われている。

しかし私は、小中高のサッカー部時代に試合に行くために多くの駅を訪れ、駅から試合場に向けひたすら

歩いていた経験から、「駅遠」である都市空間にもそれぞれの別の豊かさが見出せると感じている。

東京において周りのどの駅からも離れた「駅遠」の空間がもつ、都市のウラ側の風景や土地の利用に

新しい可能性を感じていて、卒業論文、卒業計画を通し、研究・計画を行った。

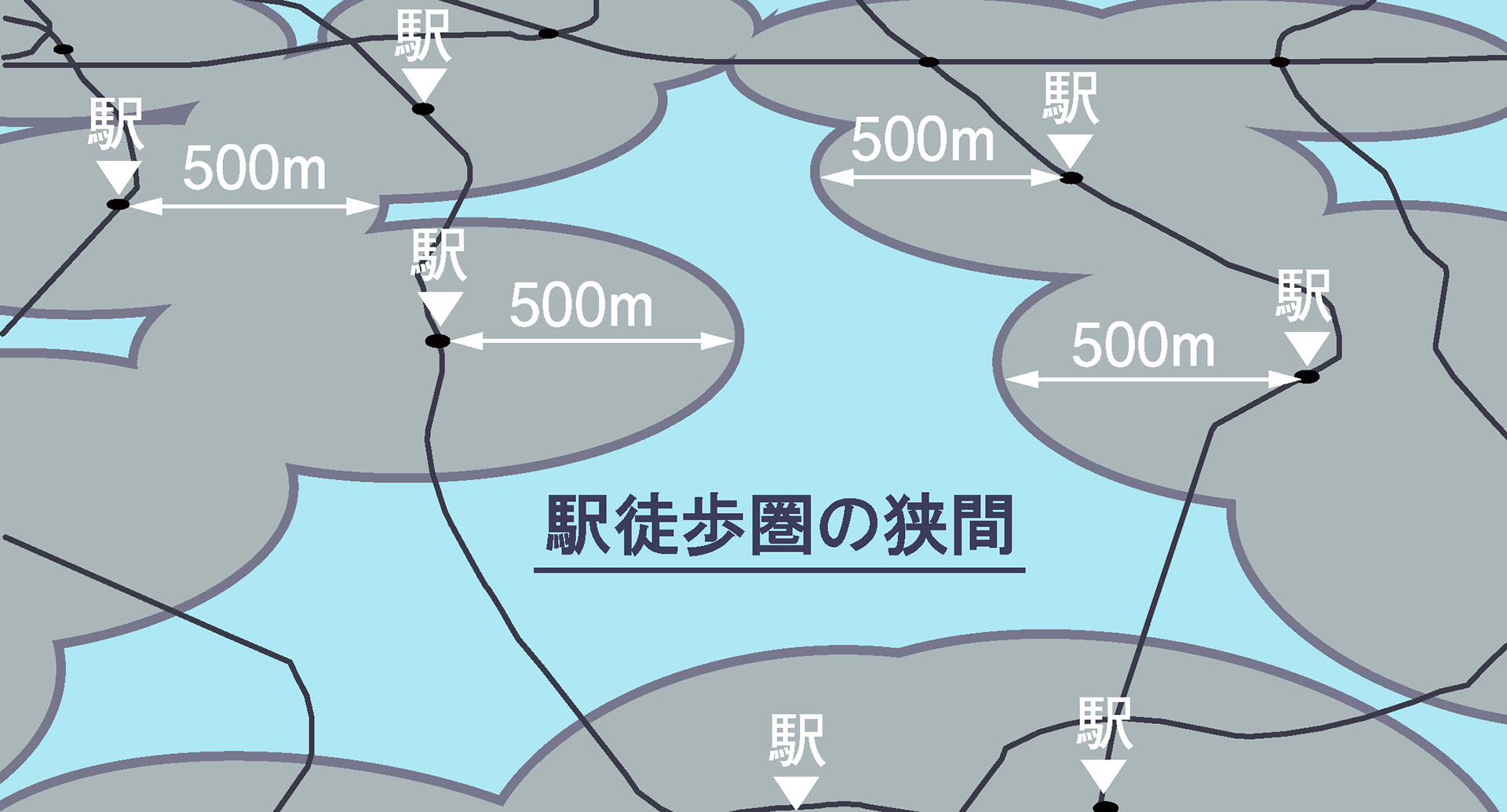

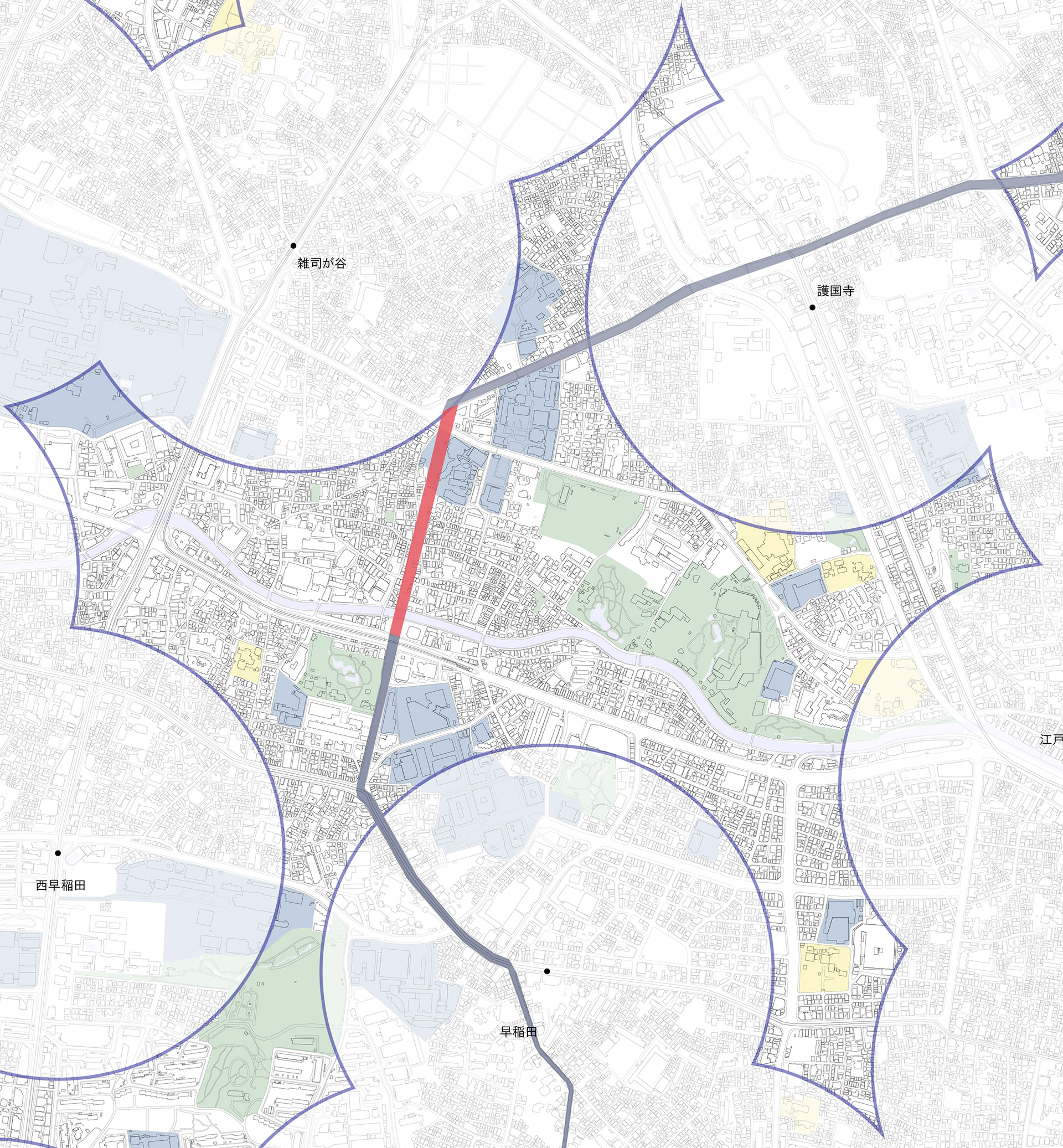

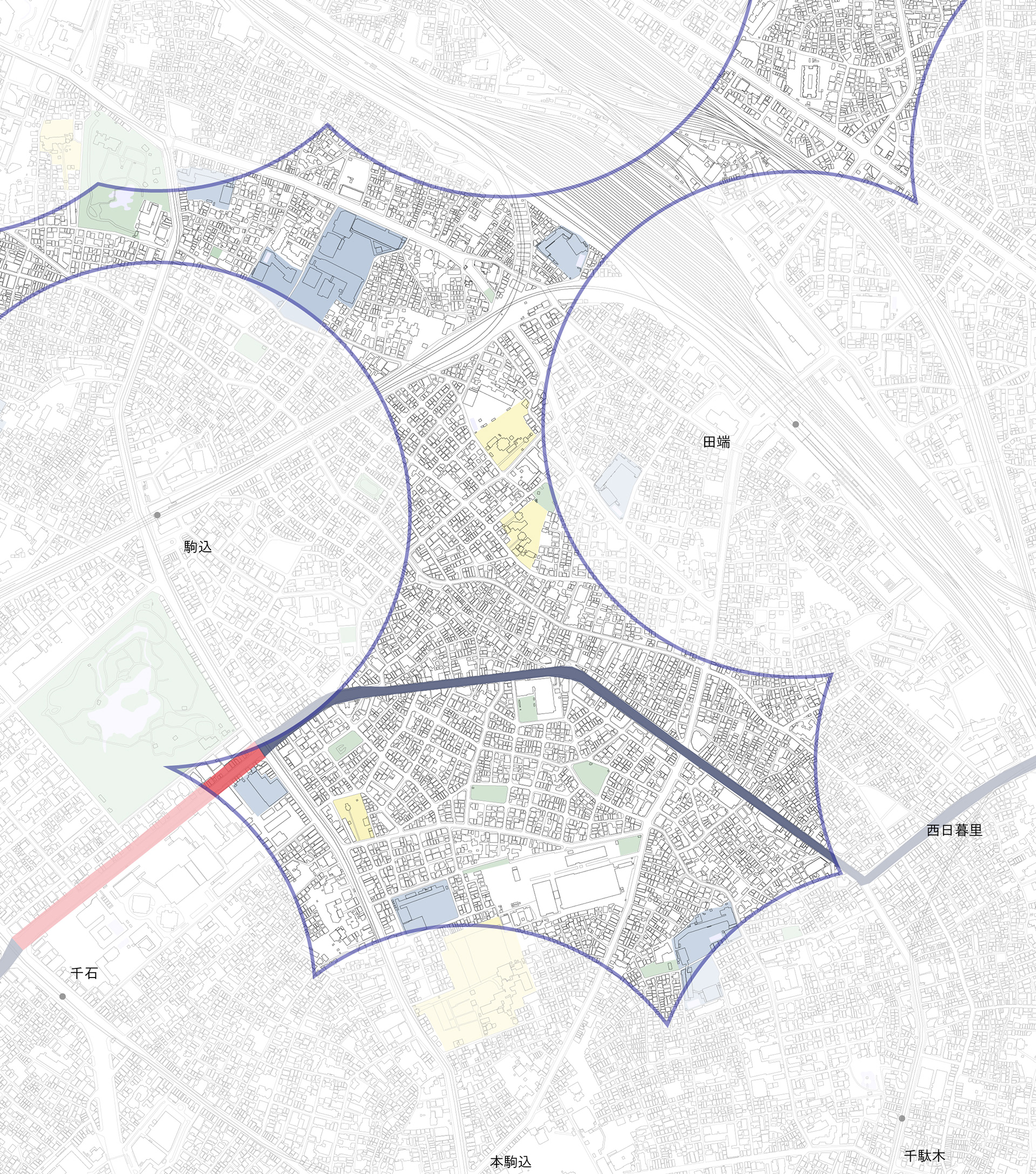

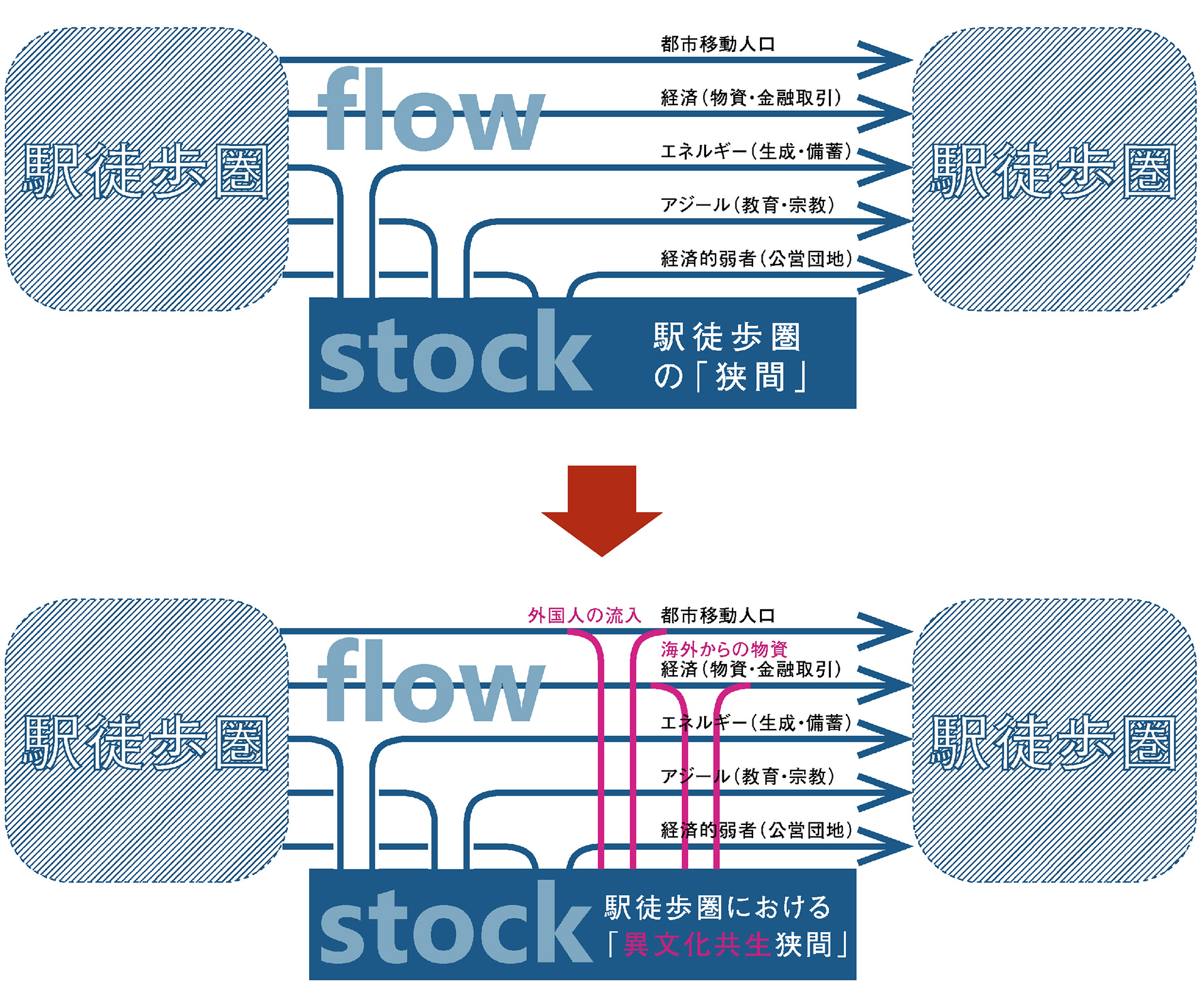

鉄道駅それぞれから徒歩圏の円を描いたときに浮かび上がる余白を「駅徒歩圏の狭間」と名付ける。

駅徒歩圏間では人やモノ、エネルギーが流動しているが、狭間は都市の『ストック』機能を果たしていると気づいた。

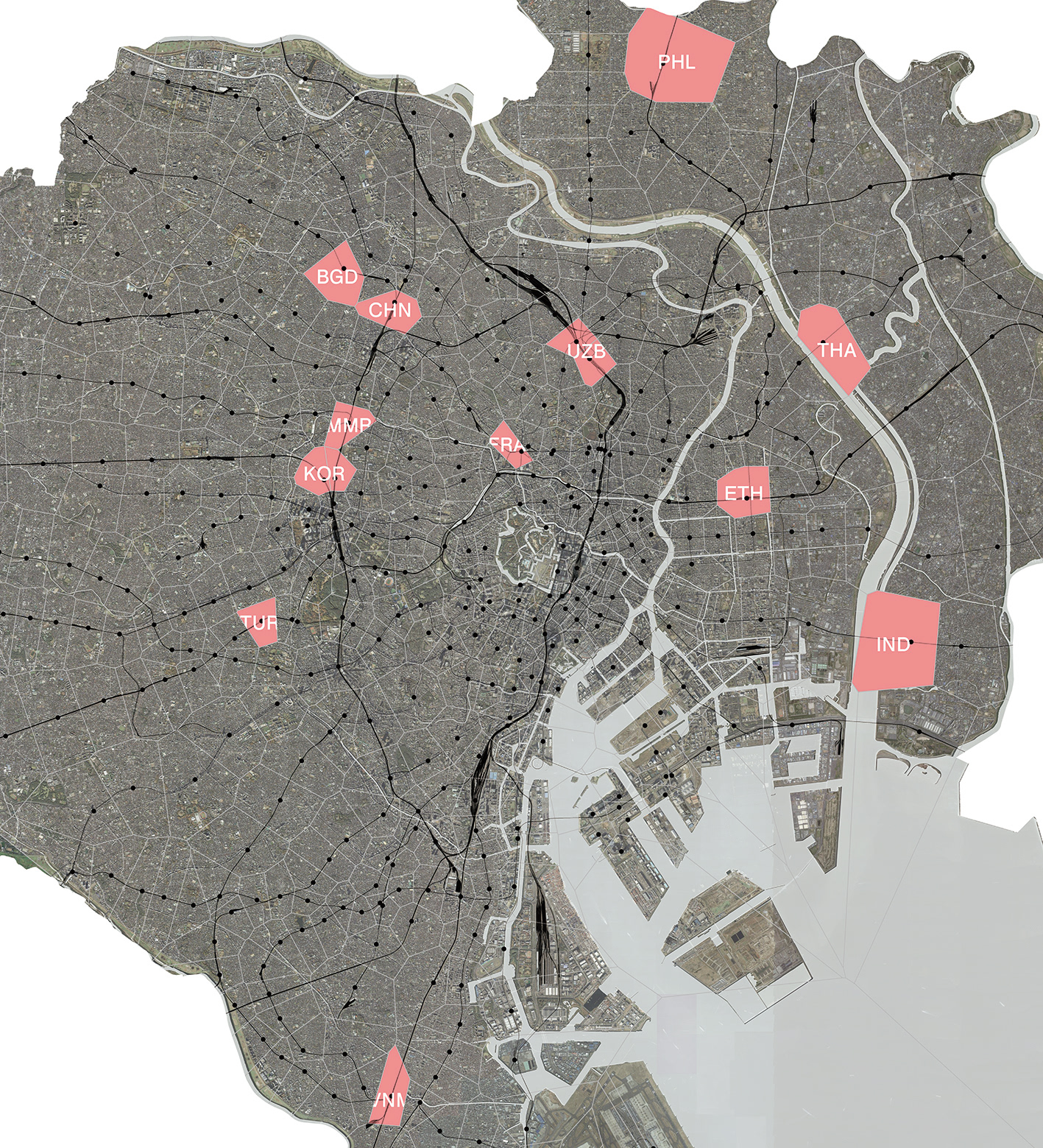

狭間は面的な都市の余白だが、ボリュームとしての余白である公営団地では、近年外国人たちが暮らし始めている。

既存のエスニックタウンが人種ごと駅圏に固まっているのに対し、これから増える新しい世代・人種の外国人は

駅圏ごとの既存コミュニティにとらわれず、面的な余白「駅徒歩圏の狭間」に流れ込んでくると予測した。

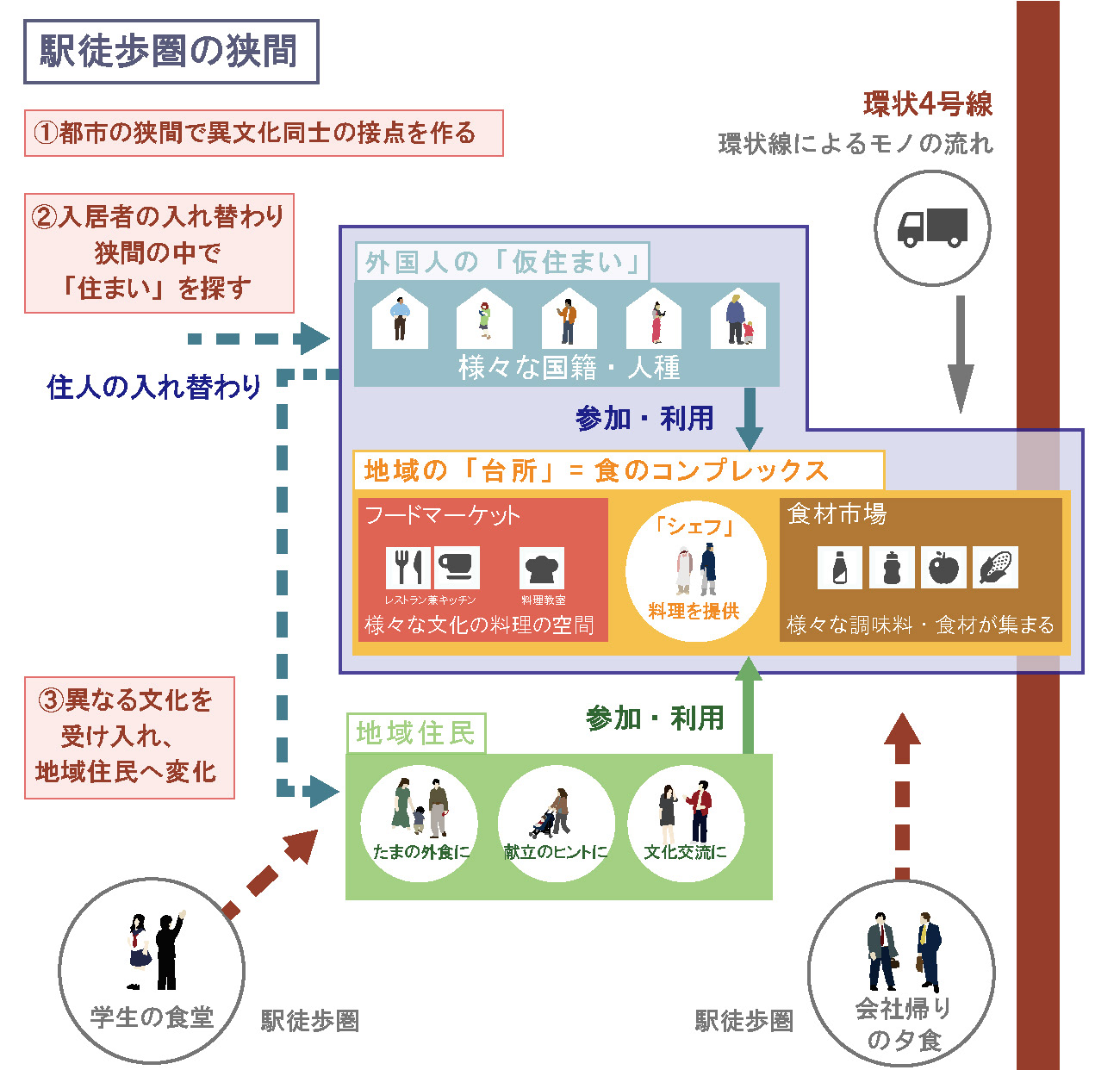

そこで住民との接点として食の市場と仮住まいを設計することで、異文化が共生する新しいコミュニティを提案した。

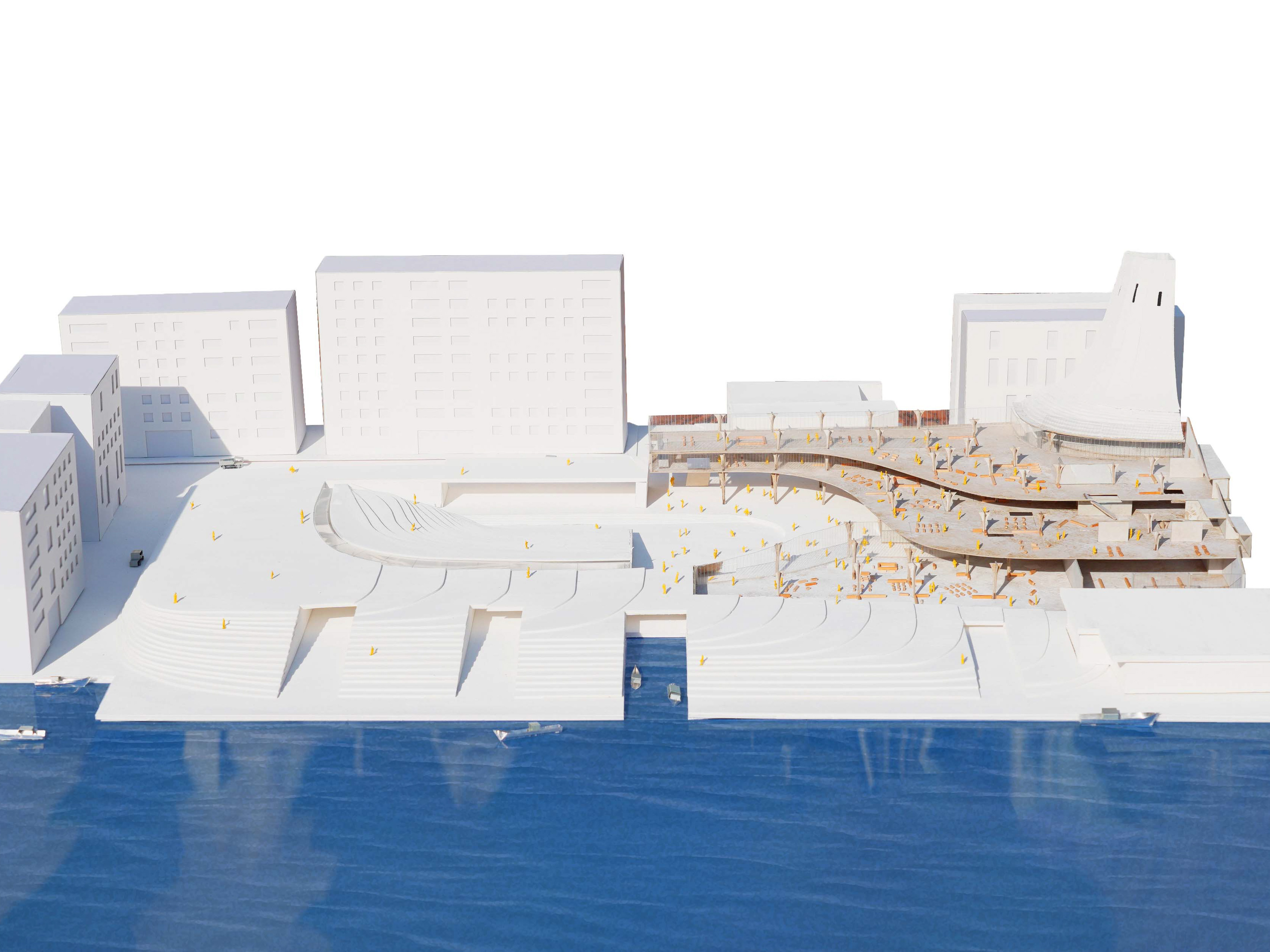

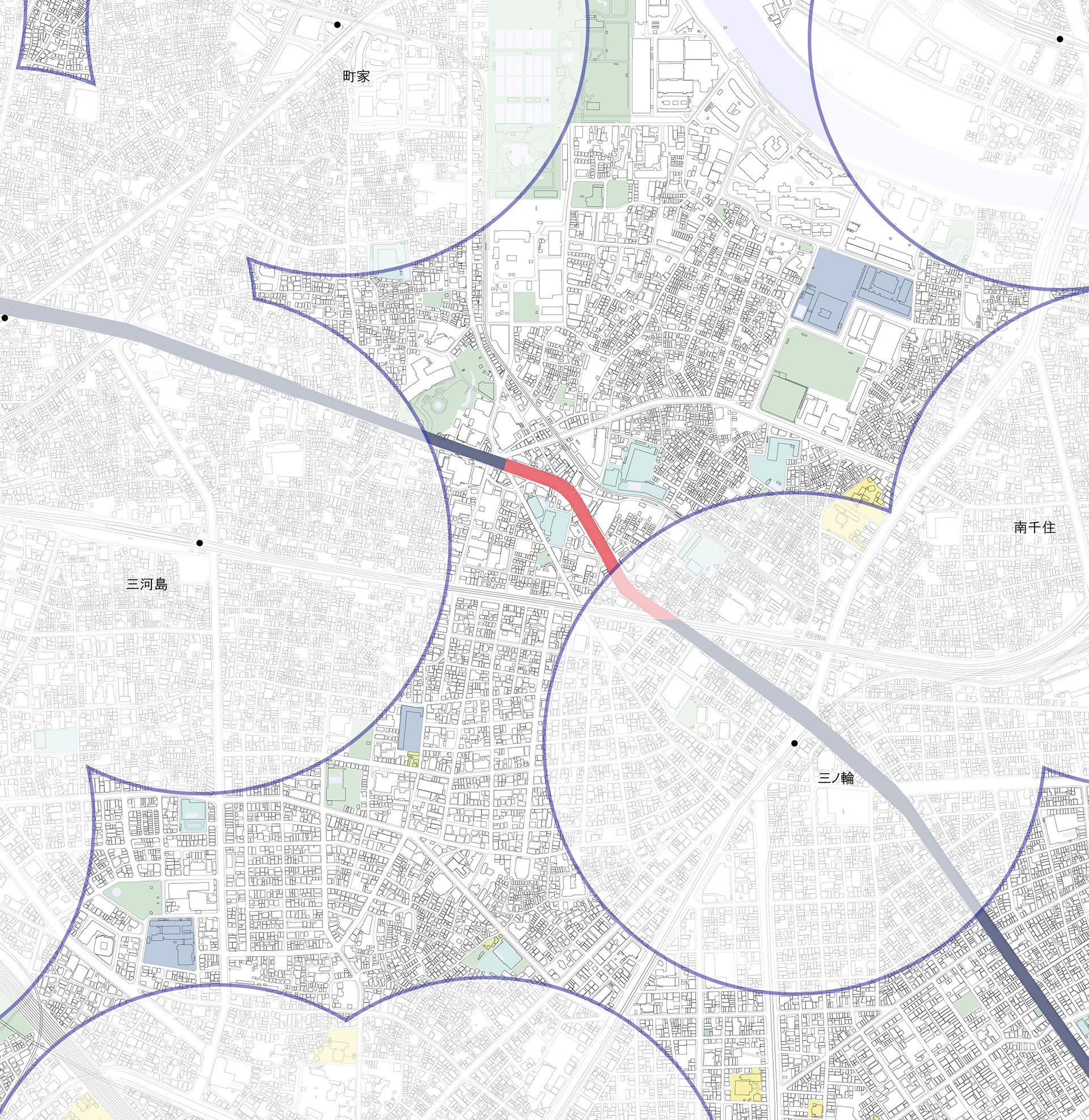

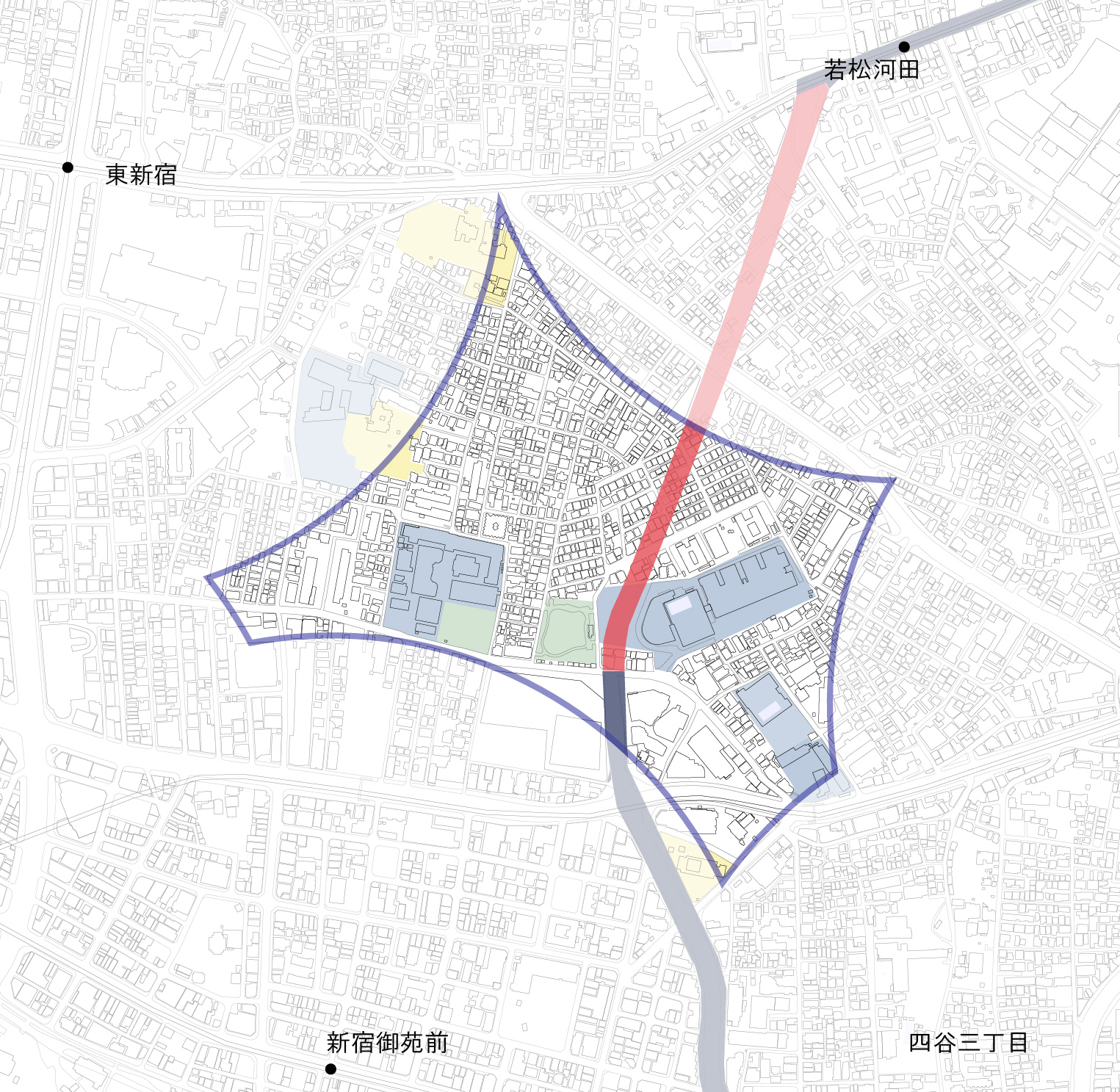

敷地は駅徒歩圏の狭間同士を繋ぐように通る計画道路「環状4号線」が縦断する、新宿区富久町の狭間。

この新宿の裏側に広がるまちをフィールドワークしたところ、時代に取り残されたレトロな街並みと、

まちを横切る建設中の道路、道路予定地の買い占められた宅地群、駅側から道路と共に迫る高層マンションの

ボリューム、といった風景を目にした。狭間が持つこの都市のウラ側の街並みと、道路建設と新しい人口の流入

による賑わいの予感、狭間における新しいシンボルとして両者が描く風景を繋ぐ建築が必要だと感じた。

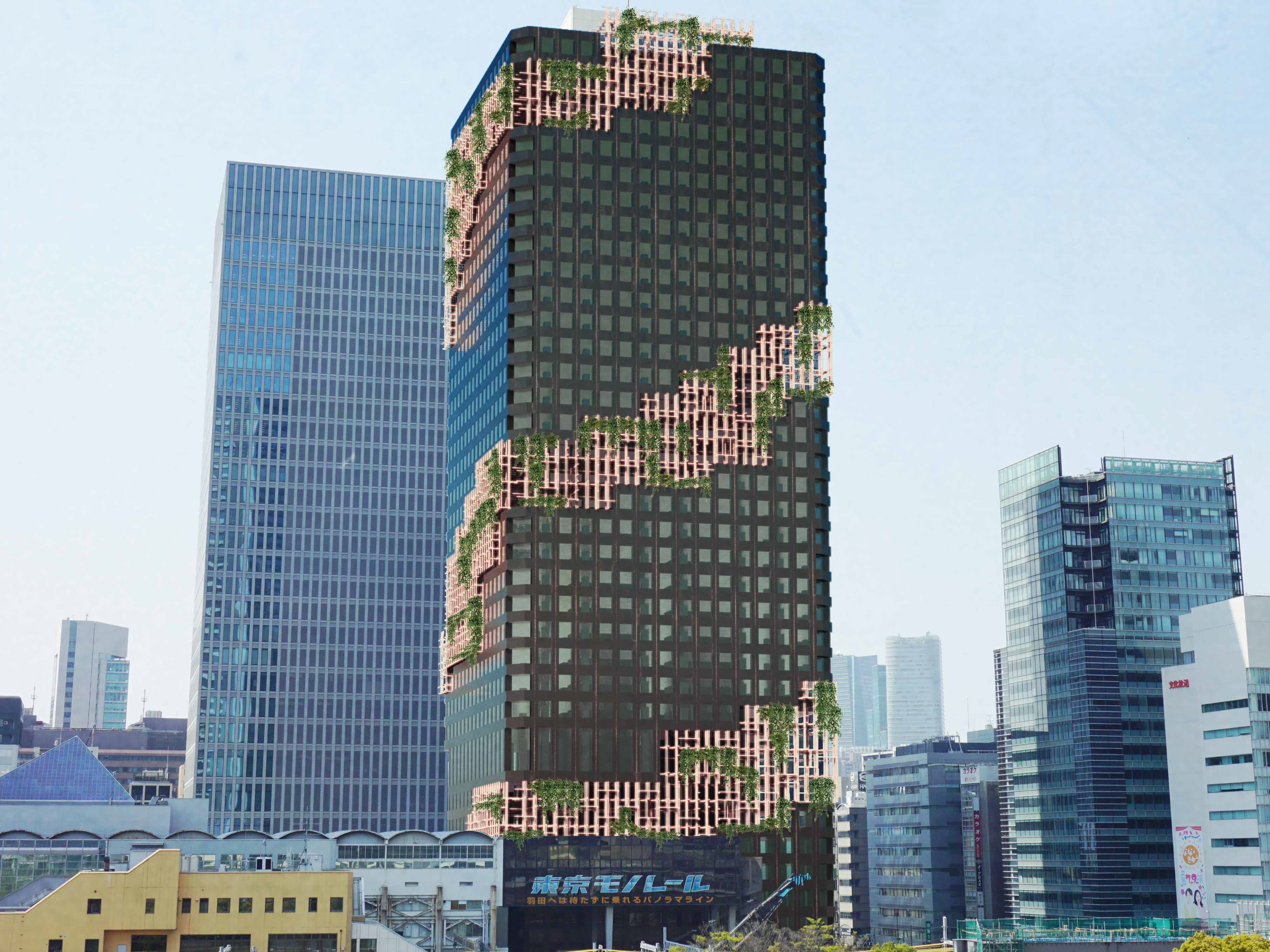

そこで、狭間内で環状線によって生まれる変形の街区と隣接する区立公園の一部を建築計画の敷地とし、

変形街区をボリュームとして立ち上げカットすることで、駅徒歩圏の高層建築と狭間の低層住宅の街並み、

環状線と公園、それぞれ異なる風景を調和する立面を描く。さらに既存の道路が歩行者専用道路になると考え、

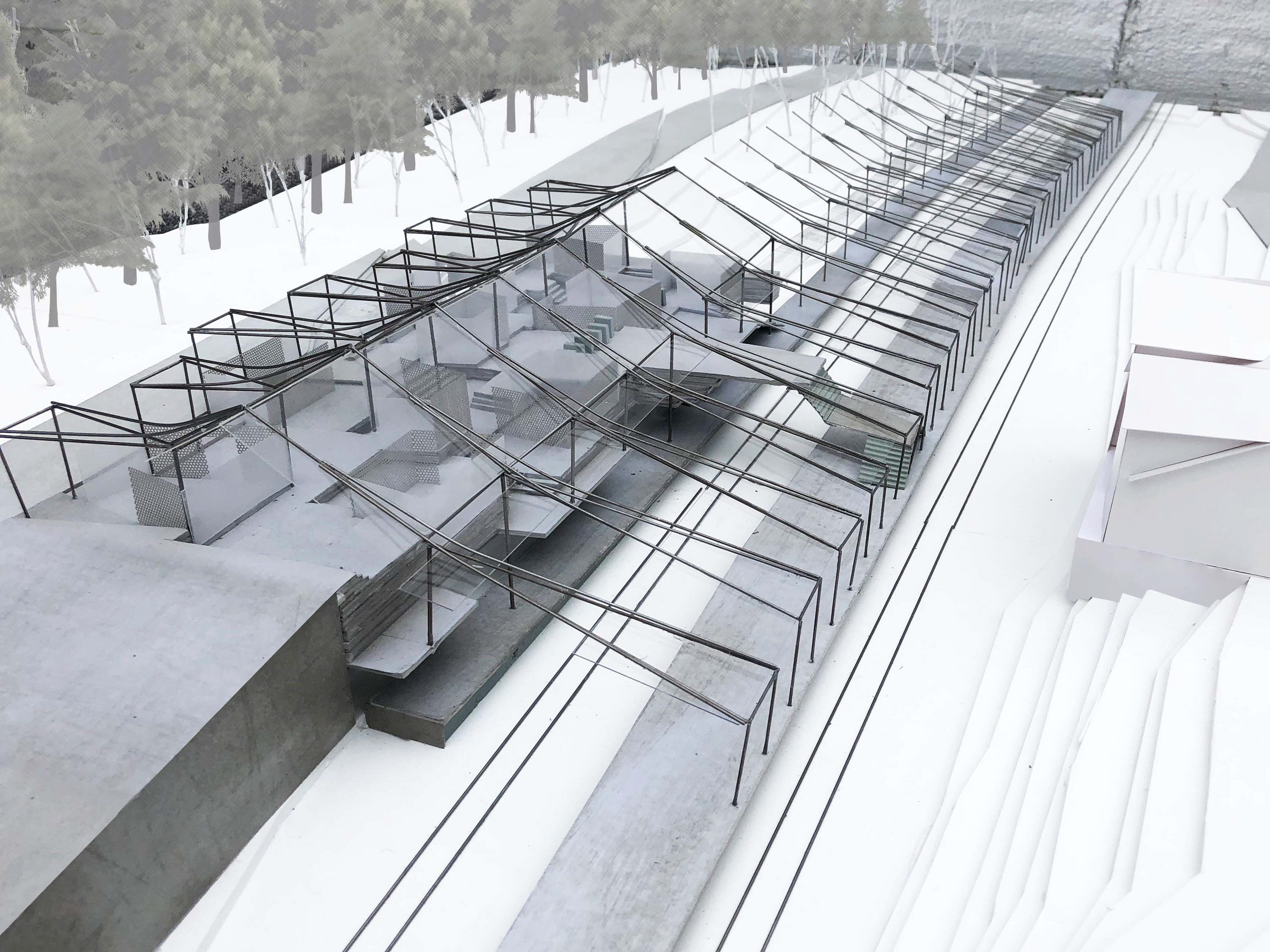

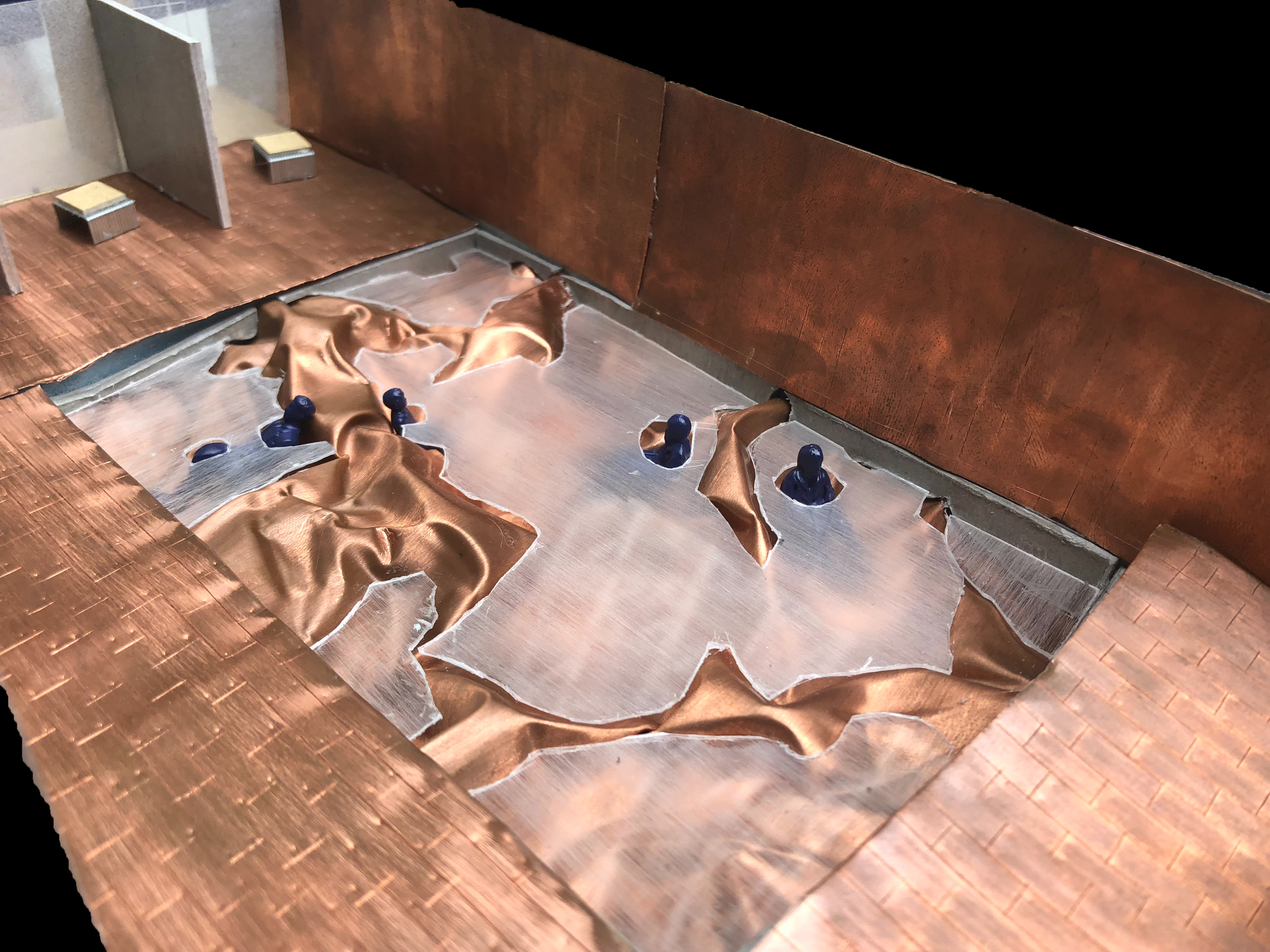

大屋根をかけて道を引き込み、微地形に沿った段差状のフードマーケットを低層部に設計した。

引き込まれた道により、フードマーケットは地域の人々の往来で賑わい、道には食卓があふれ出す。

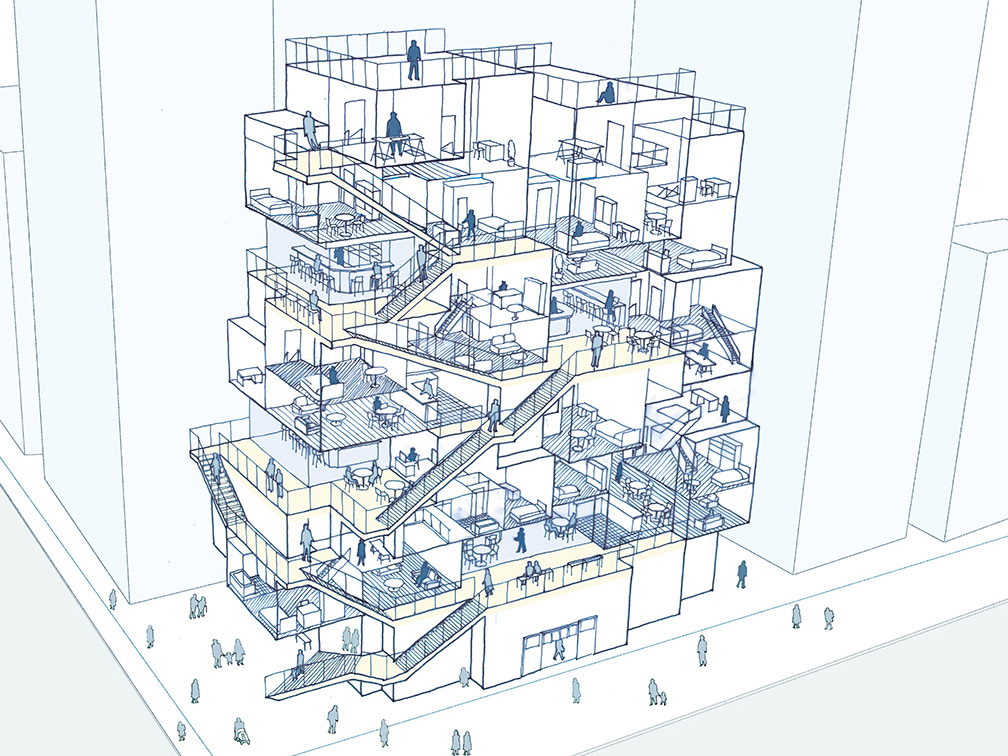

道路の傾斜に沿わせた段々のスラブが積層し、様々な人が自分の居場所を見つけ食事を楽しめる、微地形を内包した

食の市場が生まれる。公園から掘り込んだ食堂は、異なる人々が出会う新しい地形として2つの軸線で形状を作り、

スパンを飛ばした張弦梁の大屋根により、フードマーケットと道と連続する空間になっている。

環状線側のファサードはダブルスキンにアルミ調光スクリーンを入れることで、内部の環境を調整する。

段々のスラブがフードマーケット、住戸、礼拝堂と重なっていき、それぞれの階層で異なるアクテビティが

環状線に向けたファサードに狭間の新しい風景として映し出される。積層されたボリュームから

公園に向かって下がっていく屋根・スクリーンに合わせて、内部から公園へと賑わいがしみ出していく。

「狭間」に道と地形を引き込んだ食の市場を作り、そこで国境を越えた人々が出会い食卓が様々な料理に彩られる光景

を「越境する食卓」と名付けた。越境する食卓は環状線に沿って狭間から狭間へと都市のウラ側に広がっていく。